- TOP >

- 治療方針(膝前十字靱帯(ACL)損傷)

膝前十字靱帯(ACL)損傷

早期診断・手術から退院後のリハビリまで

高レベルでのスポーツ復帰を全面サポート

YONEDAのポイント

退院後の通院リハビリまでフォローできるから、高いレベルでのスポーツ復帰が可能。

膝前十字靱帯が損傷すると、高いレベルでのスポーツ復帰が難しくなります。

当院では、専門的な手術だけでなく、アスリートに必要な手術前・手術後のリハビリを、入院から外来までシームレスに提供します。

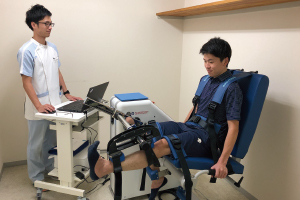

筋力測定装置を活用し、リハビリの効果を客観的に評価。

当院では、手術前・手術後の筋力評価に等速性筋力測定装置を活用しています。

2019年7月には、膝の筋力測定に特化したInter Reha社製イージーテックプラスを導入しました。

スポーツや運動に適した筋力、リハビリ効果などの客観的な評価が安全に行えます。

測定結果からリハビリの効果を確認し、スポーツ復帰のための一つの判断基準としています。

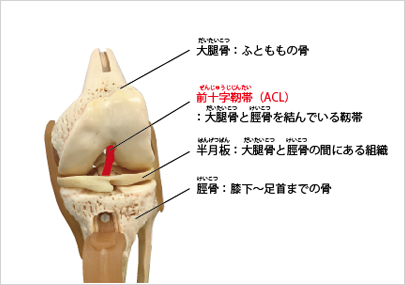

膝前十字靱帯(ACL)損傷とは

膝には、関節の動きをコントロールする4本の靱帯があります。

前十字靭帯はそのうちの一つで、膝が伸びすぎないように抑えたり、膝の前ずれや捻りの方向への動きを制御をしています。

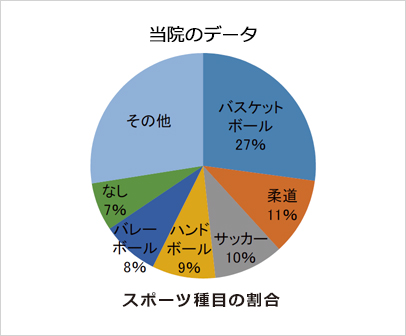

ジャンプの着地や急な方向転換、相手との衝突などにより、膝に強い負担がかかったときに損傷し、スポーツ中に発生することが多いと言われています。

しかし、前十字靱帯が断裂した場合にギプス固定などの保存療法で治すことは難しく、スポーツを継続する希望のある方の場合は、手術療法を行うことが一般的です。

※

画像・関節鏡所見はすべて左膝に統一しています。

症状

損傷したとき…

「ブツッ」「ポキッ」「ゴリッ」など、靱帯が断裂する音を感じることがあります。

損傷直後…

腫れ、激しい痛み、動かせない、膝の不安定感、歩けないなどの症状がみられます。

経過…

約2週間~1か月で損傷直後の症状が改善します。

靱帯が断裂すると膝の安定性が低下するため、膝がガクッと外れるような「膝くずれ」という現象が起こったり、膝の不安定感が残ったりすることがあります。

膝くずれを繰り返すと、膝の軟骨や半月板などの他の組織を傷めるリスクが高くなります。

診断・治療

YONEDAの取り組み 1

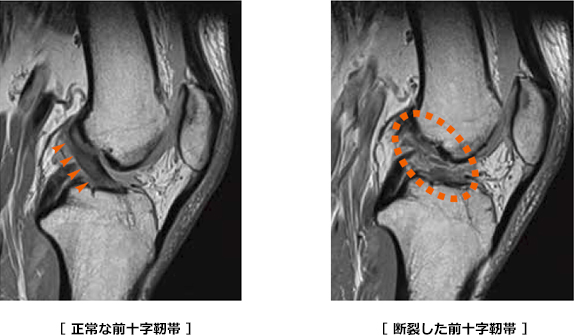

MRIを積極的に活用し、早期診断・早期治療が出来るよう努めています。

レントゲン検査では、骨以外の組織(軟骨や靱帯など)を詳しく調べることができません。

しかしMRI検査では、レントゲン検査では確認できない靱帯や半月板などの状態も良くわかります。

出来るだけ早く正確に前十字靭帯や他の組織の状態を知ることが、適切な治療の提供のカギとなります。

MRI画像

YONEDAの取り組み 2

日常生活・スポーツ復帰などの患者様のニーズや

競技種目・競技レベル、膝の状態に応じて適切な治療方法を提案します。

手術(再建術)について

・

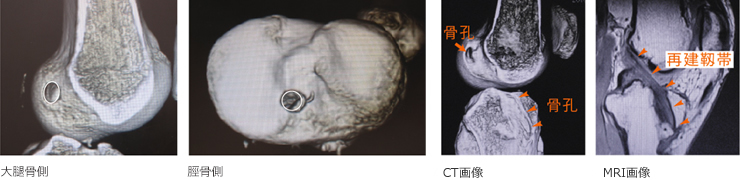

手術を行う場合、膝の近くの腱を採取して用いる再建術が一般的です。再建術では、大腿骨と脛骨にあけた骨孔に採取した腱を通して固定します。

・

再建靭帯の材料として、①太ももの裏の腱を用いる方法(ST・STG法)と②膝のお皿の下の腱を用いる方法(BTB法)があります。

・

半月板損傷などを合併している場合、前十字靭帯の再建術とともに半月板に対する手術(縫合または部分切除など)を行います。

・

リハビリは手術前から開始し、手術後は患者様の状態にあわせて段階的に行います。

・

手術のための入院は3週間程度です。

※

手術の必要性や手術方法については、診察時に直接医師へご相談ください。

専門医のご紹介

福山 陽子 医師

三重大学医学部 平成3年卒業

日本整形外科学会 整形外科専門医

日本整形外科学会 認定スポーツ医

日本整形外科学会 運動器リハビリテーション認定医

日本体育協会 公認スポーツドクター

整形外科全般・スポーツ整形外科・関節外科(若年)を中心に診療しています。

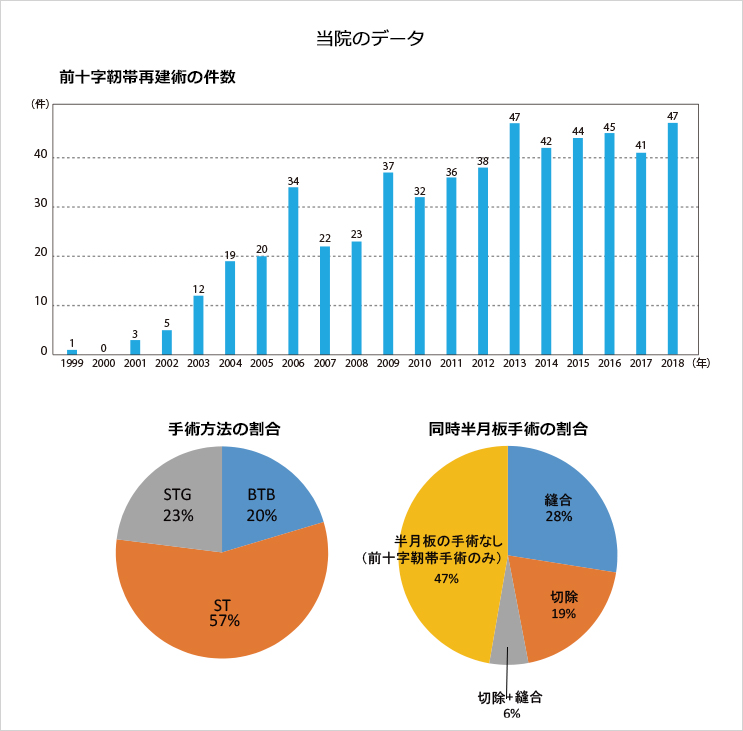

現在、関節鏡視下前十字靱帯再建術年間約40~50例、鏡視下半月板手術年間約50例、その他にも肩関節や肘関節などの関節鏡視下手術を中心に、術後のリハビリテーションを重視して、スポーツ復帰のための機能回復治療をおこなっております。

また疲労性障害の早期診断についても、画像診断技術等を活用して力を入れております。今後とも宜しくお願い申し上げます。

手術(再建術)の流れ

1.麻酔

麻酔は全身麻酔あるいは腰椎麻酔で行います。手術が決まり次第、麻酔の種類や注意事項などについて詳しく説明します。

2.再建靱帯の材料を採取

再建靭帯の材料として、①太ももの裏の腱を用いる方法(ST法・STG法)と②膝のお皿の下の腱を用いる方法(BTB法)があります。

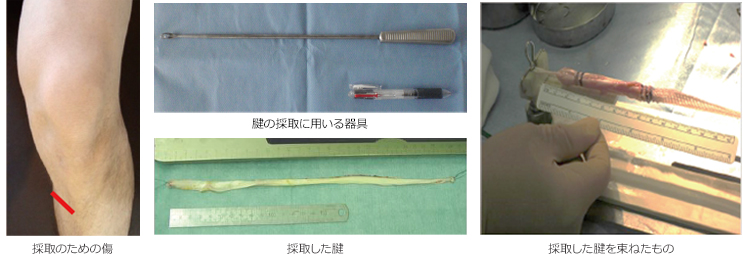

①太ももの裏の腱を用いる方法(ST法・STG法)

膝の内側に約3cmの皮切をおき、25cm前後の腱(半腱様筋腱(ST)、薄筋腱(G))を採取します。

採取した腱を折りたたんでちょうど良い太さと長さに束ね、前十字靭帯の代わりとして使用します。

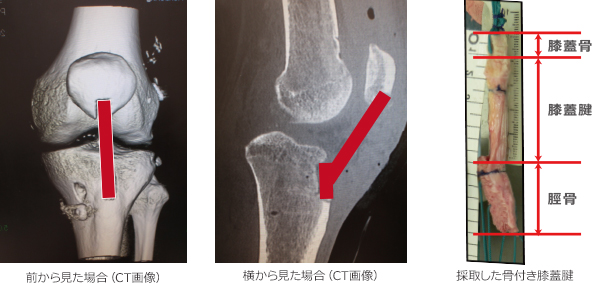

②膝のお皿の下の腱を用いる方法(BTB法)

膝のお皿の下の腱(膝蓋腱)を採取する際、腱の両端の骨(膝蓋骨・脛骨)の一部も一緒に取り出します。

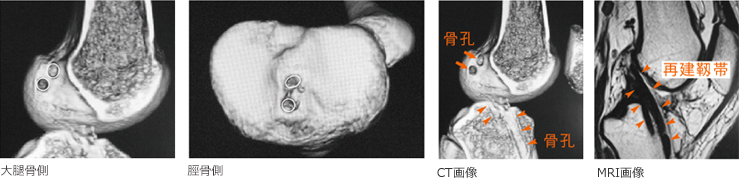

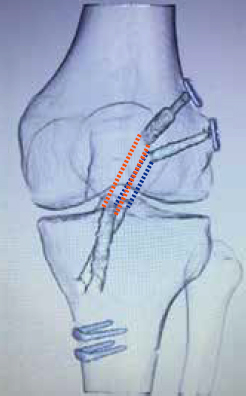

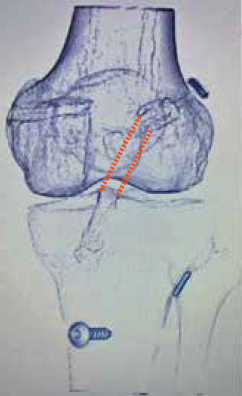

3.大腿骨・脛骨に採取した移植腱を通す骨孔を作成

移植腱は損傷した前十字靭帯の役割を果たします。そのため、大腿骨と脛骨の適切な位置に移植腱を通すための骨孔を作成します。

研究が進むにつれ、もとの前十字靭帯付着部の解剖学的指標が明確化され、より解剖学的に正確な靭帯再建術が可能となりました。

①太ももの裏の腱を用いる方法(ST法・STG法)

※

当院では、より解剖学的な機能の再建が得られるようトンネルを2つ作る2ルート(double bundle)再建術を行っています。

②膝のお皿の下の腱を用いる方法(BTB法)

4.トンネル通した移植腱を大腿骨・脛骨に固定

①太ももの裏の腱を用いる方法(ST・STG法)

ST・STG法の術中動画

②膝のお皿の下の腱を用いる方法(BTB法)

BTB法の術中動画

リハビリ

YONEDAの取り組み 3

入院前から日常生活・スポーツへの復帰、そして復帰後のフォローまで、

一連の流れを運動器専門のリハビリスタッフがサポートしています。

YONEDAの取り組み 4

退院後も専門的な外来リハビリが継続できるフォロー体制が整っているため、

高いレベルでのスポーツ復帰が可能です。

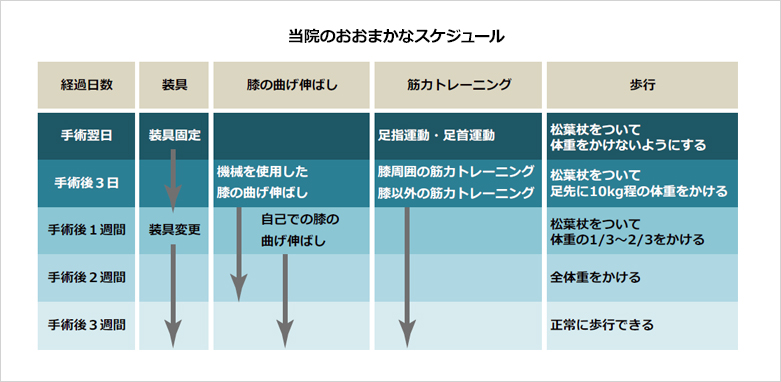

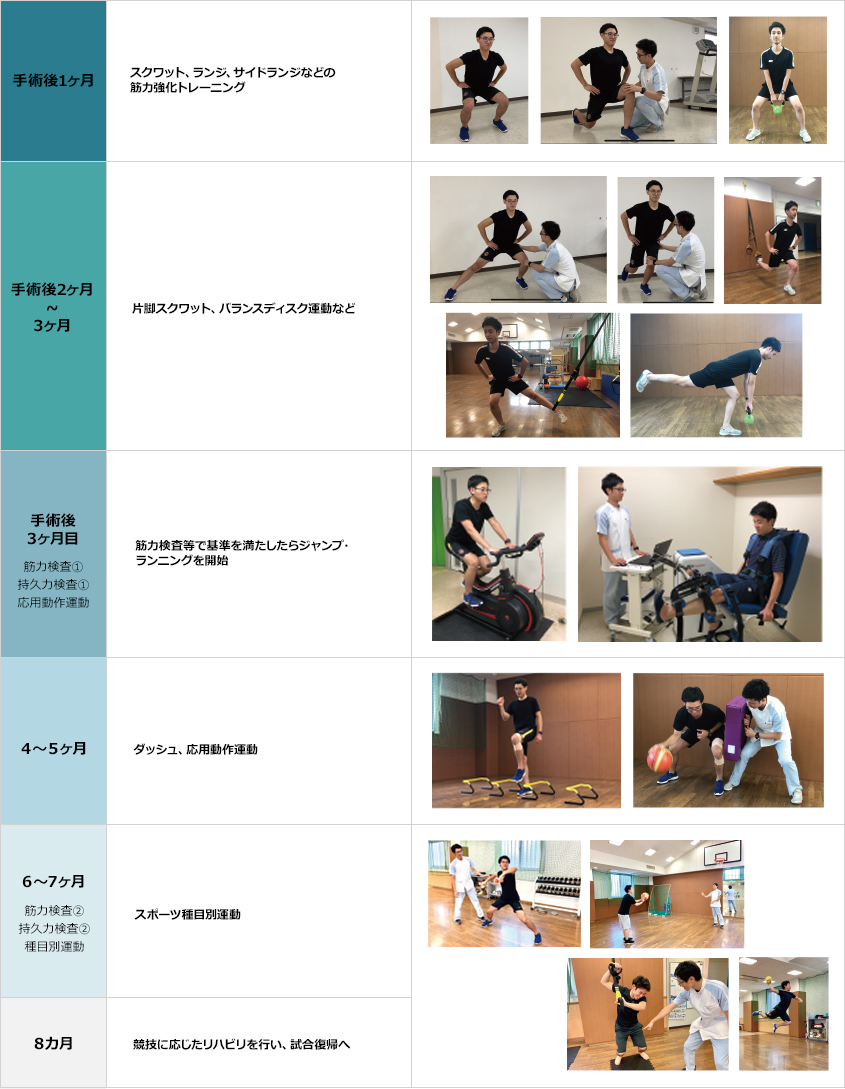

リハビリの流れ・スケジュール

1. 手術前のリハビリ

膝の炎症の管理、膝の動きやその範囲の改善や筋力改善を目的とし、外来「よねだ整形リハビリクリニック」で通院リハビリを行います。

2. 手術前日または当日

・

日常生活やスポーツへの復帰に向けて、リハビリ目標を設定します。

・

手術後のスケジュールや注意事項を確認します。

・

手術後に使用する装具の調整を行います。

・

手術後に使用する車椅子・松葉杖などの使い方を練習します。

3. 入院中のリハビリ

手術翌日からリハビリを開始し、3週間程度入院します。

手術後の状態を管理しながら段階的にリハビリを行い、日常生活への復帰を目指します。

※

当院では正常歩行獲得のため、3週間程度の入院を基本としています。

正常歩行はリハビリの基本であり、正しい歩き方を身につけてこそ、その後のリハビリをスムースに進めることができるため、大切なポイントの一つとなっています。

4. 退院後のリハビリ

患者様の一人ひとりの目標や状態にあわせて、よねだ整形リハビリクリニックで通院リハビリを行います。

当院のおおまかなスケジュール

よねだ整形リハビリクリニック 2階リハビリ室

リハビリの目標値

社会復帰・スポーツ復帰など患者様それぞれのゴールに向け、リハビリへの意識と目標意識を高めるために、時期によって具体的な目標値を設定しています。

ただし、手術後の経過やリハビリの頻度などで異なってくることがありますので、その都度、専門医やリハビリ科スタッフと目標値や到達時期を見直しながらマンツーマンのリハビリを行っていきます。

リハビリ強化の取り組み

1.筋力検査の実施

当院では、手術前・手術後の筋力評価に等速性筋力測定装置を活用しています。

2019年7月には、膝の筋力測定に特化したInter Reha社製イージーテックプラスに入れ替えました。

スポーツや運動に適した筋力を測定した結果からリハビリの効果を確認し、スポーツ復帰のための一つの判断基準としています。

2.ワットバイクの活用

前十字靭帯再建術後のリハビリは、けがをした脚の筋力トレーニングが中心ですが、スポーツ復帰の際には持久力も重要視されています。

また、持久力を向上させるには一定の負荷量と時間が重要とされています。

当院ではワットバイクを活用し、スポーツ復帰に重要な持久力向上を目的としたリハビリを実施したり持久力評価を行っています。

※

ワットバイクとは、インドアトレーニングに用いられるバイクの一種で、ギアや回転数を組み合わせることで一人ひとりのレベルに合ったトレーニングを行ったり、持久力を評価することができます。

手術後に予想される機能低下

・

持久力の低下

・

心肺機能の低下

・

筋量や筋力の低下

・

体脂肪率の増加

・

体重の増加

ワットバイク使用のメリット

・

持久力が向上する

・

持久力評価ができる

・

筋力トレーニングができる

・

安全にトレーニングができる

(再建靱帯への負担が少ない)

3.前十字靱帯損傷研究チームの活動

当院では、専門医とリハビリ科スタッフで前十字靱帯損傷を専門的に研究するチームを組み、活動を行っています。

研究チームでは、患者様一人ひとりに合ったリハビリを提供できるよう、密にコミュニケーションを取って情報を共有したり、ワットバイクや筋力評価などのデータを蓄積し研究を行うなど、患者様によりよい治療を提供できるよう日々研鑽しています。

膝前十字靭帯(ACL)損傷についてよくあるご質問

スポーツ復帰はいつ頃から可能ですか?

6か月以降より徐々に練習復帰、8か月以降より全体練習復帰、約1年で完全試合復帰となります。

ただし、競技種目・レベル・個人の状態によって異なる場合があります。

仕事復帰はいつ頃から可能ですか?

①座り仕事(デスクワーク、事務作業 等)など、立ち仕事や力作業を必要としない場合は退院後より復帰できます。

②重労働(工事関係、建築関係 等)などは、担当医師とリハビリ科スタッフが患者様の状態を確認し、その都度判断します。原則、医師からの許可が出たら復帰可能となります。

自転車はいつ頃から可能ですか?

比較的距離が短い通勤・通学の場合、手術後約2~3か月頃から可能となりますが、患者様の状態によって異なります。

転倒や事故による再建靭帯のゆるみや再断裂のリスクがあるため、原則、医師からの許可が出たら復帰可能となります。

手術費用はいくらくらいですか?

患者様の状態や手術方法、入院期間などで入院費用が異なります。詳細に関しては、当院での入院・手術が決まり次第ご相談ください。

入院・外来通院(クリニック)のリハビリはどれくらいの頻度で行いますか?

入院中のリハビリは基本午前と午後の1日2回、退院後は基本週2回の通院リハビリを行います。

ご自宅でも正しい自主トレーニングを行えるよう、必要に応じてリハビリ内容を記載した説明用紙をお渡ししています。

また、医師の診察は月1回程度となっています。(症状や経過によって異なります)

装具はいつまで必要ですか?

・手術後~:膝用の硬性装具を装用します。

・手術後3か月頃:運動時には硬性装具を装用しますが、日常生活では外しても良いです。

・手術後6か月以降:運動時の固定は、硬性装具から軟性装具やテーピングへ変更します。

・8か月~1年以降:装具なしで運動復帰します。