- TOP >

- 医療機器

当院のMRI検査

当日検査で患者様の負担を軽減

当院ではケガの程度や症状、全身状態などから総合的に判断し、早期治療・早期回復を実現するよう努めております。

診察→検査→診断結果までを最短1日で行います。

精密検査の中でも特に、MRI検査は1部位の撮影に15分~20分の時間を要するため、当院ではMRI機器を2台配置いたしました。

そのため、MRI検査を受ける方の40%以上が、医師が指示を出した当日に撮影しております。

スピーディーな診察、検査、診断により、患者様に適した治療、そしてリハビリを行います。

当日検査件数表

全件数中の割合(当日検査件数 / 全件数) |

|

|---|---|

2019年度 |

約49.9%(3542件 / 7105件) |

2020年度 |

約53.8%(3336件 / 6205件) |

2021年度 |

約46.8%(3206件 / 6846件) |

2022年度 |

約42.2%(2782件 / 6594件) |

2023年度 |

約44.7%(2707件 / 6052件) |

注意事項

・

MRI等の検査やリハビリは、診察のうえで医師が必要と判断した場合に行うことができます。(患者様のご希望があっても、医師が検査・リハビリ等の必要性がないと判断した場合は行うことができません。)

・

当日検査をご希望であっても、MRI検査予約枠に空きがない場合は、後日検査行うこととなります。可能な限り早く検査を行えるよう努めておりますが、当日検査が困難な場合もございますので、ご理解の程お願い申し上げます。

当院の主な画像検査

放射線を使うX線撮影やCTでは骨の状態がよくわかります。それに比べて、磁気を使うMRIでは筋肉や靱帯、腱、炎症、腫瘍などの状態がよくわかりますが、多くの病院では後日予約となります。CTやX線撮影(レントゲン検査)との比較は、以下の表をご覧ください。

各画像検査の比較

MRI |

CT |

X線検査 |

|

|---|---|---|---|

特徴 |

・骨(腰椎分離症の早期) ・筋肉 ・靱帯 / 腱 ・炎症 ・腫瘍 などの状態を調べる際に使用する。 |

X線撮影では分からないような骨折の有無を調べたり、骨折の種類や方向などを具体的に検査する際に使用する。 |

骨の形、配置、骨折などの全体像を把握する。 |

検査時間 |

平均 15~20 分 |

平均 5~10 分 |

平均 1~2 分 |

注意事項 |

磁力・電波を使用する機器のため、放射線被ばくは無い。ただし、高磁場での撮影のためペースメーカーを付けている方等は撮影不可の場合あり。 |

放射線被ばくがX線撮影よりも多い。(ただし、当院では出来る限り低被ばくとなるよう配慮している) |

放射線被ばくがある。(ただし、当院では出来る限り低被ばくとなるよう配慮している)妊婦は撮影不可。 |

撮影面 |

縦、横、などさまざまな角度からの断面が撮影できる。 |

横(横断面)が基本。縦、横、さまざまな角度や3D画像に編集することも可能。 |

骨の投影像。 |

MRI装置

シーメンス社製:Avanto(アバント)・Espree(エスプリ)

強力な磁場の中で身体に電波を当てて、放射線を使わずに体内の様子を写真にする装置です。縦・横・斜めなど、いろいろな方向からの写真を得ることができ、診断に大変役立ちます。

当院では、より迅速な診断を目指し、高磁場MRI装置を2台設置しております。1台はトンネルの大きさが60cm(一般的な広さ)で、もう1台は70cmとかなり広いタイプです。閉所恐怖症の方、体格の大きな方も検査していただけると思います。

Avanto(アバント)

シーメンス社製1.5T高磁場装置

開口部:60cm

ガントリ長(筒の長さ):160cm

Espree(エスプリ)

シーメンス社製1.5T高磁場装置

開口部:70cm

ガントリ長(筒の長さ):125cm

筒の横幅が広く長さが短く、検査の負担が軽減されます。

閉所が苦手な方にはこちらの機種で対応させていただきます。

CT装置

キャノン:Aquilion Lightning Helios Edition

当院では、2023年8月に新しく80列マルチスライスCT装置を導入しました。この検査では、患者様が横になるだけで苦痛なく、頭部や胸部、腹部、四肢といった全身を360度方向から観察することが可能です。

とても簡単な検査であり、短時間で広範囲撮影も行うことができます。

特徴

多列により撮影時間が大幅に短縮

以前の16列装置と比べて80列になると1回転の撮影幅も広がるので、高速撮影や広範囲撮影も可能となります。撮影時間が大幅に短縮されることで動きの影響を軽減、患者様の拘束時間の短縮にも寄与します。

0.5mm撮影により、高精細画像の出力

0.5mmスライスの撮影を行えるため、整形領域での細かな骨折・病変も明瞭に観察が可能です。

AI(人工知能)を用いた技術を搭載

導入したCT装置は、AI(人工知能)を用いた画像処理技術を搭載しています。CT装置では、高画質を得るためには患者様へのX線被ばくが必要であり、X線被ばく線量を抑えると画質が劣化してしまいますが、本技術は患者様の被ばくを低減しつつ、綺麗な画像を得ることが可能となります。整形分野の撮影においても、低被ばくで高画質を実現します。

金属アーチファクト低減技術

従来CT装置では金属留置の場合、金属の影響を受け周辺の画像が劣化してしまいました。導入されたCT装置では、金属に対しての画像処理技術を搭載しており金属周辺の画質改善が行えるため、金属留置の患者様でも診断能向上が期待できます。

780mmの広々とした開口径

開口径(CTの筒)は780mmと従来CT(700mm)より広くなっているため圧迫感を受けずに撮影することが可能です。 また、患者様の状態や撮影部位によって様々な体位の撮影にも寄与できます。

全身用骨密度測定装置

GEヘルスケア・ジャパン製:PRODIGY Fuga

2019年7月に新しい骨密度測定装置に入れ替えました。

5分ほどの検査で結果が得られ、骨粗鬆症の診断に用いられます。

骨粗鬆症は悪化する前の予防が重要です。

当院ではWHO推奨の全身用骨密度測定装置を導入しています。

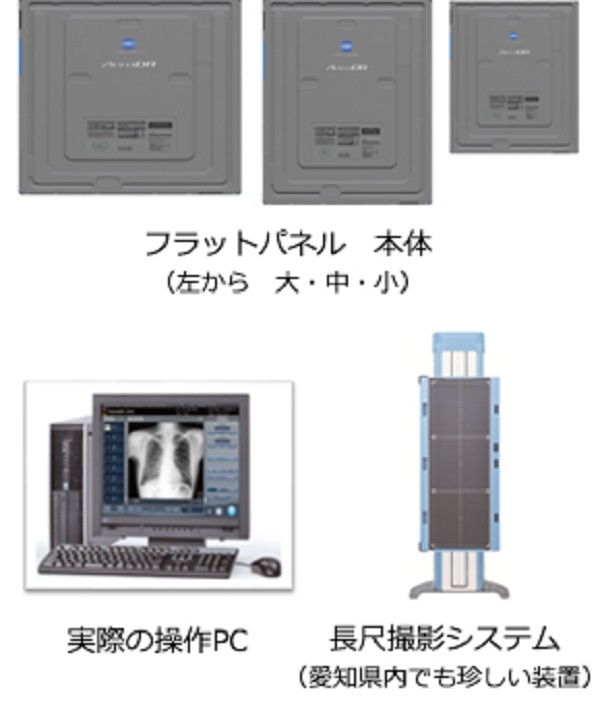

一般撮影(レントゲン)検査装置

コニカミノルタ製:AeroDR fine

2019年3月に「FPD(フラットパネルディテクタ)」と呼ばれる機器に入れ替えました。

この機器の導入よって、以前に比べて検査に掛かる時間や待ち時間が短縮され、患者様の負担が軽減されました。

また、放射線の被ばく量も少なくなり、当院は日本放射線技師会が定める量の約50%、IAEA(国際原子力機関)が定める量の約80%の放射線量で撮影可能になりました。

超音波検査機器(エコー)

コニカミノルタ製:SONIMAGE HS1・Aixplore

超音波検査機は、身体への侵襲性が無く、動かしながら筋肉・靱帯・骨などをリアルタイムに観察できる画像診断装置です。

診察室には、組織の柔らかさなどを評価できるエラストグラフィーという機能を有するモデルを設置しており、アキレス腱断裂をはじめとする様々な疾患の治癒過程を観察するなどして活用しています。

X線透視撮影装置

島津メディカル:FLEXAVISION FD

X線を必要な時間、必要な部分にあてて、体の中や骨の様子をリアルタイムに観察する装置です。X線画像をライブ動画として見ることが可能なため、腰椎神経根ブロックや骨折の整復、リハビリ開始の判断などに使用します。

放射線の被ばくが気になる方へ

みなさんは放射線についてどのように感じていますか?

なんとなく、放射線は怖い、危険だと考えている方がほとんどだと思います。

本当のところはどうなのか、X線検査は危険なのか?というと、通常のX線検査で障害が起こる可能性は限りなく「ゼロ」に近いと言いきっても良いくらいです。

普段の生活において、放射線を意識することはあまり無いと思いますが、実はあらゆる所に存在しています。それが、自然放射線と呼ばれるものです。

この自然放射線は、自然界に普通に存在しており、宇宙線によるもの、地殻中の自然放射線を出すもの、飲食物、大気中の放射線源などによる外部被ばくと内部被ばくを合計した値で、1人あたりが1年間に受ける量は約2.4mSv(ミリシーベルト)と言われています。

私たちは、この自然放射線を年中浴びて生活しています。

現在、当院ではX線の照射線量の見直しを行い、世界的な被ばくのガイドラインであるIAEA(国際原始力機関)のガイダンスレベルと比べて40〜60%のX線量に減らし、さらに厳しい日本放射線技師会のガイドラインよりも20〜30%減らして検査をしています。(診断に影響がないことを確認の上です)

また、妊娠可能な女性や小児に対しては、今後もさらなる被ばく線量の低減を進めていきます。

当院ではX線被ばくの低減に向けて「いかに患者様の不要な被ばくを減らせるか」を、医師や放射線技師を中心に病院全体のテーマとして取り組んでいます。

妊娠中の女性・胎児の被ばくについて

X線検査の撮影前に、妊娠の有無について確認をとることがあります。

なぜ妊娠中は被ばくの影響に注意しなければならないのでしょう?

その理由は、放射線への感受性と胎児被ばくの特徴にあります。

感受性とは影響の受けやすさを意味し、子どもと大人を比較すると、成長期にある子どもでは細胞分裂が盛んなため、放射線の影響を受けやすいと言われています。

また胎児では各臓器の増殖力が強く、未成熟な組織が多いので更に影響を受けやすく、特に妊娠3か月までは成人の2〜10倍にもなると言われています。

胎児被ばくの特徴は、身体の大きさが極端に小さいために、全身を被ばくしてしまう場合が多いことです。

例えば、母親が腰部の撮影をしたとします。母親は身体の一部しか放射線を浴びませんが、妊娠初期の胎児は全身に放射線を受けることになります。

妊娠中の被ばくについて、影響が発生するかどうかを考える場合には、以下の3つが重要です。

1.

胎児期のどの時期に放射線を受けたか。

2.

母体のどの部位に放射線を受けたか。

3.

どのくらいの量の放射線を受けたか。

受精後10日まで(着床前期)に約100mGy以上の放射線を受けた場合、受精卵は死んでしまいます。そのため奇形発生はありません。

その後、妊娠3か月中頃までの器官形成期には、約100mGyの放射線量を受けることで奇形・発育遅延などの可能性が出てきます。

※mGy(ミリグレイ)≒mSv(ミリシーベルト)

それでは、実際のX線検査では胎児にどのくらい放射線が当たっているのでしょうか?

施設や撮影方法、枚数などにより、検査で使用する放射線量は変わりますが、ここでは当院が実際に行っている線量についてお話します。

当院の生殖腺を含む骨盤 / 腰椎 / 股関節のX線検査で生殖腺(女性)が受ける放射線量は、骨盤 / 腰椎で0.5〜0.6、股関節で0.07程度です。

生殖腺は身体の深部にあるので、皮膚の被ばく量の1 / 100〜1 / 数十と言われています。

ちなみに手や足、首や胸など生殖腺を含まない部位の撮影では、生殖腺被ばくは0mGyと推計できます。

それでは、通常のX線撮影(レントゲン)よりも被ばくが多いとされるCT検査はどうでしょうか?

当院の骨盤のCT撮影で生殖腺が受ける放射線量は32.3mGy、腰椎では4.2mGyと推計されます。胎児に影響の出始める値は100mGyなので、1度の検査で胎児に影響を及ぼす可能性はほとんどありません。

最後に、短期間での被ばく量が極端に多いと、胎児の身体に色々な害を与えることがあります。

患者様に妊娠の可能性があれば、医師は撮影の中止や線量のコントロールを行うこともあります。

過度に心配する必要はありませんが、妊婦さんやお子さんの安全を守りながらよりよい治療を行う為には正しい知識が必要です。

心配なことがあれば、いつでも当院の医師・放射線技師にご相談ください。