- TOP >

- 治療方針(変形性膝関節症)

変形性膝関節症

MRI検査で超早期の変形を発見。

注射や薬より効果的なリハビリで治療を。

米田病院で治療するメリット

メリット1

MRI検査で超早期の変形を発見

変形性膝関節症は、早期発見・早期治療により変形の進行を遅らせることができます。

MRI検査では、レントゲン検査ではわからないような、ごく初期の変化も発見できます。

悪化すると人工関節などの大きな手術が必要になるため、早期発見・早期治療が何よりも大切です。

メリット2

注射や薬より効果的なリハビリで治療

サプリメントの効果は証明されていませんが、リハビリを続けることによる効果は医学的に証明されています。

1か月以上のリハビリを継続すると、注射や薬よりも効果が持続することが証明されています。

変形性膝関節症とは

膝の関節軟骨が年齢とともに弾力性を失ったり、使い過ぎで軟骨がすり減って変形したり、膝の痛みによって日常生活に不都合をきたす疾患を“変形性膝関節症”といいます。

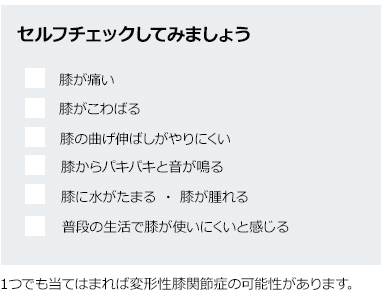

1つだけの症状で変形性膝関節症と診断することは難しいため、様々な症状やレントゲンなどの画像検査を合わせて変形性膝関節症の診断を行います。

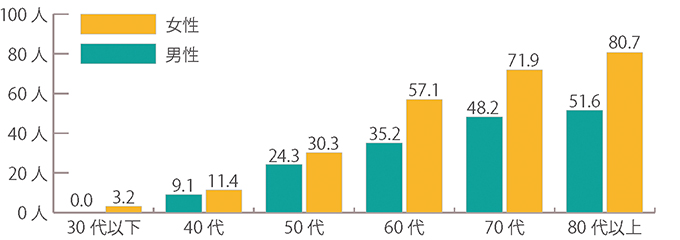

次のグラフの通り、40歳以上の多くの人が変形性膝関節症で困っています。

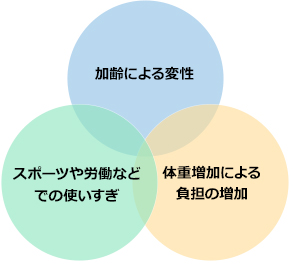

原因

加齢による変性や、生活習慣、生活環境などさまざまな原因が積み重なって起こります。

症状

痛み以外にも様々な症状が現れます。

変形の進行度については、医療機関で画像検査などを行い確認します。

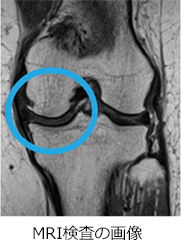

画像検査による診断

YONEDAの取り組み

最近の研究では、早期発見・早期治療により、変形の進行を遅らせられる

ということがわかってきました。

そこで当院では、MRI検査を積極的に活用し、超早期の膝の変形を

発見できるよう努めています。

レントゲン検査での進行度分類

レントゲン検査で「正常」でも、MRI検査で早期発見できることもあります!

レントゲン検査では、骨以外の組織(軟骨や靱帯など)を詳しく調べることができません。

しかしMRI検査では、レントゲン検査だけでは確認できない関節表面の軟骨の変化なども良くわかります。

実際に、レントゲン検査で「正常」と判断される場合でもごくわずかな変形が始まっている例もあります。

当院ではMRI検査を活用することで、超早期の膝の変形を発見することができ、早期治療を開始できます。

保存療法と手術療法

YONEDAの取り組み

早期発見により、リハビリによる症状改善・悪化予防を目指しています。

変形性膝関節症の治療は、大きく保存療法と手術療法に分けられます。

当院では、運動器疾患を得意とする専門スタッフが、患者様の症状や状態にあわせたリハビリを提供するなど、保存療法を中心とした身体機能の回復を全面的にサポートしています。特に、運動療法は非常に効果が高いと言われているため、継続して行えるよう自宅での運動方法も指導しています。高度な変形が見られるなど保存療法で改善がみられない場合は、手術療法を行うこともありますが、当院では早期発見・早期治療により、装具や手術に頼らない症状改善・悪化予防を目指しています。

保存療法のポイント

薬や注射、装具などを併用することもありますが、リハビリや日々の養生の方が治療開始後1か月時点での効果が高いと言われており、また、長期的にはもっとその効果の差が広がると言われています。

1.リハビリ(日常生活指導・運動療法)

変形性膝関節症を予防するため、また変形性膝関節症の進行を遅らせるため、膝にとって「良いこと」や「いけないこと(負担がかかること)」を正しく理解することが大切です。

また、膝への負担を減らすため、膝周りの筋力を強化する訓練や、膝の曲げ伸ばしの練習などを行います。予防にも非常に効果があります。

2.体重管理

体重が増えると負担も増えますが、体重が軽くなれば負担も減ります。

しかし、無理に減量すると、筋力が落ちて膝が不安定となり変形を進めてしまったり、栄養不足で「骨粗しょう症」になる危険性があります。

上手に体重をコントロールするためには、運動をしたり生活習慣を見直すことが大切です。

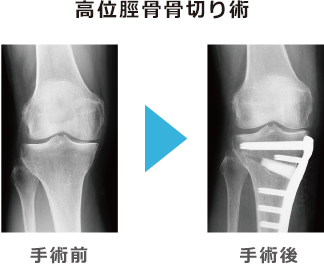

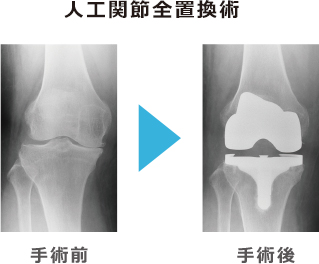

手術療法の例

膝の痛んだ部分に金属を入れ、人工関節に置き換える「人工関節全置換術」や、すねの骨(脛骨)を切って変形を矯正する「高位脛骨骨切り術」を行っています。

当院では、専門医による人工関節全置換術を年間平均約20件、高位脛骨骨切り術を年間平均約8件行っています。

もちろん、手術をした場合でも回復のためにはリハビリが大切です。

膝の変形が比較的軽度で、関節軟骨がまだ残っている患者様に適応される手術です。

すねの骨(脛骨)を切り変形を矯正するため、関節を温存することができます。

関節の変形が進行し、疼痛が強い場合に適応される手術です。

高位脛骨骨切り術と違い、高度な変形にも対応することができます。

当院の手術実績

2015年度 |

2016年度 |

2017年度 |

2018年度 |

|

人工関節全置換術 |

18件 |

26件 |

17件 |

19件 |

高位脛骨骨切り術 |

7件 |

5件 |

12件 |

9件 |

リハビリ

YONEDAの取り組み

運動器専門のリハビリスタッフが

患者様一人ひとりに合わせたリハビリを提供しています。

リハビリには様々な方法があるため、当院では患者様の症状や状態にあったリハビリを提供しています。ここでは、その一例をご紹介します。

運動療法の一例

リハビリの中心は”運動療法”。

当院では、以下の方法以外にも、患者様一人ひとりに合わせた運動療法を提供しています。

体を動かしながら、膝に良い動きを身につけていきましょう。

太ももの筋トレ(一例)

1.

膝を伸ばして座り、膝の裏にまるめたタオルを入れます。

2.

タオルをつぶすように、太ももの前の筋肉に力を入れます。

日常生活指導の一例

動作の方法を変えれば膝への負担を減らすことができます。

膝をねじらない習慣を身につけましょう。

当院では、座り方の他にも、しゃがみ込みや階段昇降など様々な注意点をお伝えしています。

座り方

膝をねじったり無理に深く曲げると、膝を痛めたり変形を悪化させる可能性があります。椅子中心の生活がオススメです。

よくあるご質問

1.膝への負担について

体重と膝の痛みは関係がありますか?

膝には、平地歩行で体重の約3倍、階段では約4倍もの負担がかかっています。

そのため、体重が増えると負担も増えますが、体重が軽くなれば負担も減ります。

しかし、無理なダイエットをすると「骨粗しょう症」になる可能性が高くなり、骨折しやすくなり膝関節にも悪影響があります。

体重が増えてから膝が痛くなってしまった方は、無理のない範囲で運動したり、食事を見直したりしていきましょう!

詳しくはこちら >>

膝への負担を減らすにはどうしたらいいですか?

膝への負担を減らすには、「体重を減らす」ことが必要です。

しかし、無理に減量すると筋力が落ちて膝が不安定となり、変形を進めてしまう危険性があるため、まずは体重を増やさないよう心がけましょう。

また、上手に体重をコントロールするためには、運動をしたり生活習慣を見直すことが大切です。

詳しくはこちら >>

他にも、“歩くときに杖を使うと、膝への衝撃を25-35%やわらげることが出来る”との研究結果がでています。痛みが強いときは、杖や階段のてすりを使うと良いでしょう。

2.痛みについて

なぜたくさん歩いたり運動したりすると、膝が腫れたり痛くなるのですか?

膝への負担が増えると、関節表面を覆っている軟骨や関節を覆う膜(滑膜)が炎症を起こしたり、骨の分解酵素が関節内に出てきてしまうため、腫れや痛みが強くなってしまいます。

腫れや痛みなどの症状が強いときは、無理せず安静にしましょう。

スクワットなどの体重をかけて行う運動は、膝への負担が強いためお休みしましょう。

タオルつぶしや脚あげ運動などの体重をかけずにできる運動や、ストレッチを中心に行いましょう。

詳しくはこちら >>

膝が痛いときは冷やすか、温めるか、どちらがいいですか?

たくさん歩いたり、ずっと立ちっぱなしだったりなどして、膝をよく使ったあとに腫れるような感じがしたり、 熱をもった感じがしたときは冷やしましょう。

朝起きたときに膝がこわばる感じや、なんとなく動かしづらい感じがするときは温めると良いでしょう。

冷やすときは、湿布よりも氷のうなどに氷を入れて冷やす方が良く冷えます。

温めるときは、お風呂に入ったり、レンジで温タオルをつくったりするとよいでしょう。

3.効果的な予防法について

膝に良いと言われているサプリメントは飲んだ方がいいですか?

サプリメントでよく耳にするグルコサミンやコンドロイチンは、関節の軟骨に存在する「アグリカン」という物質の成分のことを指しています。

アグリカンは保水性にすぐれ、体重が加わると水分を放出し、体重が加わらないと水分を吸収する、スポンジのような役割をしています。そして、関節軟骨にかかる衝撃を和らげる大事な働きをしています。

そのため、加齢や変形性膝関節症によってアグリカンが変性したり、減少して水分量が減ったりすると、膝の痛みの原因の一つとなってしまいます。

現在の研究では、サプリメントが本当に変形性膝関節症に効くかどうか、科学的な根拠ははっきり出ていませんが、サプリメントを飲むと気分が良くなったり、前向きになれるという方は、健康に影響のない範囲で飲んでも悪いことではありません。現在、最も科学的な根拠が高いと言われている治療方法は「運動療法」です。

詳しくはこちら >>

よく「有酸素運動は体にいい」と聞くけれど、どれくらいやればいいですか?

一般的に20分以上運動を継続することを指していますが、5-10分でも積み重ねることにより、脂肪の燃焼に効果がないわけではありません。

大切なのは時間じゃなく継続すること!

毎日続けるのが難しくても、週3日以上を継続することをオススメします。

また、当院には、トップアスリートも使用しているエアロバイクがあります!

みなさんも有酸素運動をしてみませんか?